Контактная информация

- mail@el-eparhy.ru

- https://el-eparhy.ru

- https://vk.com/eparhy/

- https://ok.ru/eparhy/

- Адрес:

- Россия, Липецкая область, Лебедянь

- Статус собора:собор

- Статус:действующий

- Язык богослужений:церковнославянский

- Престольные праздники:

- Казанской иконы Божией Матери - Июль 21 [по н.с.] (Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани), Ноябрь 4 [по н.с.] (избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году)

- Николая Чудотворца - Май 22 [по н.с.] (перенесение мощей), Декабрь 19 [по н.с.]

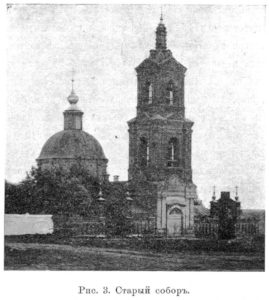

- Краткая историческая справка:Рядом со старым (южным) автомобильным мостом Лебедяни на правом обрывистом берегу Дона расположена красивая возвышенность, называемая "Тяпкиной горой". По преданиям, на горе этой в древности стояла деревянная крепость, разрушенная в начале 1600-х, затем воссозданная и затем сгоревшая в 1703. Позже на этом месте был построен собор Казанской иконы Божией Матери. После появления в Лебедяни другого собора с тем же названием храм на "Тяпкиной Горе" поименован Старо-Казанским.

После разорения Лебедяни в 1613 г. и после сожжения гетманом Сагайдачным города в 1618 г. в малом остроге вновь была выстроена церковь. Возможно, новый собор был освящён в прежнее храмонаименование и именно он упоминается среди построек малого острога Лебедяни в писцовых книгах 1627—1628 гг.: «… соборная церковь древяна клецки с папертью во имя Николы Чудотворца…» И эта церковь сгорела 25 апреля 1662 г. Лишь через три года последовал царский указ о постройке соборной церкви в Лебедяни с тем же храмонаименованием.

В 1703 г. страшный пожар практически полностью уничтожил Лебедянь. Сгорела и крепость, и все строения, находящиеся в ней. В том числе и обветшавшая к тому времени соборная церковь святителя Николая Чудотворца.

Лебедянцами была выстроена новая соборная церковь, освящённая теперь «во имя Пресвятые Богородицы Казанские».

Спустя десятилетие после возведения новой соборной Казанской церкви что-то подвигло жителей города построить ещё один деревянный храм и освятить его в память прежнего собора – во имя святителя Николая Чудотворца. Произошло это около 1715 г. С этого времени оба отдельно стоящих храма – Казанский и Никольский, имевшие один общий причт, именовались соборными храмами города Лебедяни. К 1768 г. обе церкви пришли в такую ветхость, что «в зимнее время от мятели и в летнее время от дождя происходила немалая течь; почему вкладчики пожелали вместо оных соборных ветхих деревянных церквей построить с колокольней одну во имя Казанския Пресвятые Богородицы церковь, с приделом Николая Чудотворца, каменным зданием», которая и была освящена в 1771 г. Старые деревянные соборные храмы были разобраны.

Первоначально была выстроена только храмовая часть с небольшой трапезной и отдельно стоящей колокольней. И только через несколько лет, в конце того же XVIII столетия, их соединили, расширив на запад трапезную часть. Особенностью нового храма стало отклонение его продольной оси и алтаря на 20 градусов к северу, в отличие от большинства других церквей, имевших более чёткую ориентацию восток-запад.

Длина Казанской церкви с колокольней составила 48 арш., ширина — 11 арш., высота храмовой части до верха карниза — 8 арш., высота колокольни до верхнего карниза — 37 арш. В 1846 г. к колокольне были пристроены кирпичная кладовая и караулка.

Казанская старособорная церковь, каменная, теплая, построена в 1771 году, престолов два: главный – Казанской иконы Божией Матери и придельный – св. Николая чудотворца. Приход учрежден в 1836 году после построения новой соборной церкви.

Дворов городских 60, душ муж. пола 108, душ муж. пола 132, торговцы. В приходе пригородная Стрелецкая слобода (Стрельцы), 223 двора, земледельцы, имеют земли 1 десятину в трех полях на душу, от церкви слобода в полуторах верстах.

Школа в слободе земская, есть церковно-приходское попечительство. Имеются опись церковного имущества и метрические книги с 1836 года.

Штат: священник, диакон и псаломщик. Причтовый капитал 1598 руб., церковный капитал 350 руб.

А. Е. Андриевский «Историко – статистическое описание Тамбовской епархии.» Тамбов, типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1911 г. Лебедянский уезд, стр. 482.

Собор Казанской Иконы Божией Матери (Старо-Казанский) — православный храм Елецкой епархии. Расположена в городе Лебедяни Лебедянского района Липецкой области.

![]() Лебедянь впервые упоминается в 1605 году. Тогда это было сельцо «Лебедянское городище», принадлежавшее боярину Вельяминову. В 1613 году здесь уже была крепость, построенная для охраны южных окраин Русского государства. Этот год считают годом основания города, хотя обнаруженные сейчас археологические находки на Тяпкиной горе — месте строительства Лебедянской крепости — позволяют утверждать о существовании здесь славянского поселения еще в VIII-X вв. В 1662 г. Лебедянская крепость в очередной раз перестраивается: город и большой острог соединяются в одно укрепление. Лебедянь расширяется и украшается, здесь развивается торговля, растёт посад. 16 сентября 1779 года по указу Екатерины II Лебедянь получает статус уездного города и свой герб. До 1924 года Лебедянь являлась центром одноименного уезда Тамбовской губернии.

Лебедянь впервые упоминается в 1605 году. Тогда это было сельцо «Лебедянское городище», принадлежавшее боярину Вельяминову. В 1613 году здесь уже была крепость, построенная для охраны южных окраин Русского государства. Этот год считают годом основания города, хотя обнаруженные сейчас археологические находки на Тяпкиной горе — месте строительства Лебедянской крепости — позволяют утверждать о существовании здесь славянского поселения еще в VIII-X вв. В 1662 г. Лебедянская крепость в очередной раз перестраивается: город и большой острог соединяются в одно укрепление. Лебедянь расширяется и украшается, здесь развивается торговля, растёт посад. 16 сентября 1779 года по указу Екатерины II Лебедянь получает статус уездного города и свой герб. До 1924 года Лебедянь являлась центром одноименного уезда Тамбовской губернии.

Первые церкви Лебедяни

В писцовых книгах Лебедяни 1627-1628 годов упоминается Никольская церковь, возведенная среди построек малого острога города: «… соборная церковь древяна клецки с папертью во имя Николы Чудотворца…». Эта церковь сгорела 25 апреля 1662 года. Через три года последовал царский указ о постройке соборной церкви в Лебедяни с тем же храмонаименованием. В 1703 году страшный пожар практически полностью уничтожил город. Сгорела и крепость, и все строения, находящиеся в ней. В том числе и обветшавшая к тому времени соборная церковь святителя Николая Чудотворца. Лебедянцами была выстроена новая соборная церковь, освящённая теперь «во имя Пресвятые Богородицы Казанские».

Спустя десятилетие после возведения новой соборной Казанской церкви что-то подвигло жителей города построить ещё один деревянный храм и освятить его в память прежнего собора – во имя святителя Николая Чудотворца. Произошло это около 1715 года. С этого времени оба отдельно стоящих храма – Казанский и Никольский, имевшие один общий причт, именовались соборными храмами города.

К 1768 году обе церкви пришли в такую ветхость, что «в зимнее время от мятели и в летнее время от дождя происходила немалая течь; почему вкладчики пожелали вместо оных соборных ветхих деревянных церквей построить с колокольней одну во имя Казанския Пресвятые Богородицы церковь, с приделом Николая Чудотворца, каменным зданием», которая и была освящена в 1771 году. Старые деревянные соборные храмы были разобраны.

Казанская церковь в XVIII-XIX веках

Первоначально была выстроена только храмовая часть церкви с небольшой трапезной и отдельно стоящей колокольней. И только через несколько лет, в конце того же XVIII столетия, их соединили, расширив на запад трапезную часть. Особенностью нового храма стало отклонение его продольной оси и алтаря на 20 градусов к северу, в отличие от большинства других церквей, имевших более чёткую ориентацию восток-запад. Длина Казанской церкви с колокольней составила 48 аршин, ширина — 11 аршин, высота храмовой части до верха карниза — 8 аршин, высота колокольни до верхнего карниза — 37 аршин. В 1846 году к колокольне были пристроены кирпичная кладовая и караулка. Кладовая, размером 11×4 аршины и высотой 3,5 аршины, примыкала к притвору с южной стороны, караулка, 4 х 11 аршины и высотой 3,5 аршина — с северной. В каждой из пристроек было по два окна. И сторожка и кладовая в настоящее время разобраны.

Храмовая часть Казанской церкви была покрыта железом. Венчала её двенадцатигранная глава, также покрытая железом и «крашеная поясами в белый и бирюзовый цвета, с позолоченными украшениями». Крест на главе был деревянный, шестиконечный, обложенный железом. В трапезной части собора с южной стороны устроен был придел во имя св. Николая Чудотворца, в XIX веке его сделали тёплым. Он отделялся «…от главной церкви глухою стеной с пролётом в виде арки в середине, свод восьмигранный в виде круговой дуги». Пол в храме был деревянный. Прежние иконостасы, устроенные при основании храма в 1771 году, в XIX столетии заменили новыми: в 1839 году — иконостас главного престола, а в 1868 году — придельного в трапезной. Размеры главного иконостаса: длина 11 аршин, высота 12 аршин. Придельный иконостас был двусторонний. Деревянные, с вызолоченной резьбой по белому полю, иконостасы украшали колонны, полуколонны и пилястры.

На звоннице Старо-Казанского собора в конце XIX века находилось 5 колоколов, на самом большом из которых читалась следующая надпись: «1796 года октября дня слит сей колокол в городе Лебедянь к соборной Казанския церкви куплен старанием старостою церковным Кондратием Алексеевым Булгаковым и купцом Сидором Проскуриным и священником Михаилом Проскуриным и всех той церкви прихожан. 105 п. 11 ф. Лил мастер чебокзаренин Михаил Зубков».

В 1840-х годах достопримечательностью старособорного храма считался «крест медный с чеканными изображениями, на нём» и надписью: «…месяца декабря… дня построен сей крест во святую церковь в городе Лебедяне во имя престола Николая Чудотв. По обещанию Домны Судейкиной ради поминовения мужа ея воево Петра Судейкина». В ризнице храма хранилось Евангелие, напечатанное в 1744 года.

Штат Казанского собора первоначально составляли два священника, диакон, два дьячка и пономарь. С 1836 года, после окончания постройки и освящения Ново-Казанского собора, Старо-Казанский был сделан одноштатным с причтом в составе священника, диакона и псаломщика. В 1876 году в штате состояли: настоятель (Михаил Добротворцев) и псаломщик. В 1893 году в церкви служили: священник (продолжает службу Михаил Егорович Добротворцев, 58 лет, рукоположен 25 марта 1859 года, награжден крестом), диакон (Стефан Яковлевич Андреев, 52 лет, рукоположен 18 марта 1866 года, вдов) и псаломщик (Иванов Петр Васильевич, 56 лет, в должности с 1855 года, второй раз женат).

Штат Казанского собора первоначально составляли два священника, диакон, два дьячка и пономарь. С 1836 года, после окончания постройки и освящения Ново-Казанского собора, Старо-Казанский был сделан одноштатным с причтом в составе священника, диакона и псаломщика. В 1876 году в штате состояли: настоятель (Михаил Добротворцев) и псаломщик. В 1893 году в церкви служили: священник (продолжает службу Михаил Егорович Добротворцев, 58 лет, рукоположен 25 марта 1859 года, награжден крестом), диакон (Стефан Яковлевич Андреев, 52 лет, рукоположен 18 марта 1866 года, вдов) и псаломщик (Иванов Петр Васильевич, 56 лет, в должности с 1855 года, второй раз женат).

В приходе Старо-Казанского храма в конце XIX века насчитывалось 278 дворов с проживавшими в них 734 мужчинами и 805 женщинами.

Начало XX века

В начале XX столетия причт Старо-Казанского храма земли не имел вовсе, что объясняется, возможно, передачей всего земельного надела во владение новособорной Казанской церкви (постороена в 1836 году) и перевода туда всего причта старого собора.

Важное значение в жизни любого прихода играл церковный староста, в обязанности которого входило и личное участие в благоукрашении храма, и привлечение для этих целей средств прихожан и различных жертвователей. По меньшей мере с 1868 и до 1906 года старостой Старо-Казанского собора состоял потомственный почётный гражданин, купец первой гильдии Пётр Иванович Игумнов, ко дню Святой Пасхи 1908 года награждённый за заслуги по духовному ведомству золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте. С 1907 года и вплоть до революции 1917 года, старостой храма был бывший директор Лебедянского городского банка купец Иван Афанасьевич Чурилин. В 1902-1903 гдах он пожертвовал на ремонт старого собора 4000 рублей.

После устройства в тюремном замке, находящемся поблизости от Старо-Казанского собора, домового храма во имя прославленного в 1903 году в лике святых преподобного Серафима Саровского, он был приписан к старому собору, клир которого совершал в тюремной церкви богослужения и окормлял заключённых.

Как и для любого храма, расположенного в уездном городе или сельской местности, для Старо-Казанского собора значительным событием становились посещения его правящими архиереями. Одно из последних таких посещений состоялось 3 ноября 1911 года, когда в Лебедянь приехал Преосвященный Кирилл (Смирнов), епископ Тамбовский и Шацкий. В тот же день Владыка посетил и старособорную церковь, впечатления от которой сопровождавший архиерея протоиерей Тихон Поспелов изложил следующим образом: «Церковь зданием не обширна, но весьма благолепна и чистая, особенным благолепием отличается иконостас в главном алтаре, красивого рисунка и с художественными иконами». Собравшимся в храме прихожанам Владыка Кирилл сказал поучение «о жизни по учению и руководству Святой Церкви».

В документах Тамбовской епархии за 1911 год можно прочесть: «Казанская старособорная церковь, каменная, теплая, построена в 1771 году. Престолов два: главный — Казанской иконы Божией Матери и придельный — св. Николая чудотворца. Дворов городских 60, душ мужского пола 108, женского 132, торговцы. В приходе пригородная Стрелецкая слобода (Стрельцы). Школа в слободе земская. Есть церковно-приходское попечительство. Имеются опись церковнаго имущества и метрическия книги с 1836 года. Штат: священник, диакон и псаломщик. Братский годовой доход 700 рублей. Причтовый капитал 1598 рублей. Церковный капитал 350 рублей».

В канун революции 1917 года в приходе было 287 дворов с 824 мужчинами и 852 женщинами.

Церковь в Советское время

Богослужения в Старо-Казанском соборе продолжались и в советское время. А 19 января 1929 года верующие обращались к местной власти за разрешением проведения крестного хода от храма на реку Дон. В 1932 году Старо-Казанский храм упоминается в документах как действующий и принадлежавший общине так называемой «тихоновской» ориентации. В это время в нём служили отец Николай Преображенский и бывший насельник Лебедянского Троицкого мужского монастыря иеромонах Феодосий (Седов). Богослужения в храме посещали и некоторые бывшие монахини Сезёновского и Троекуровского монастырей, проживавшие в Лебедяни после закрытия этих женских обителей в 1930 году.

Богослужения в Старо-Казанском соборе продолжались и в советское время. А 19 января 1929 года верующие обращались к местной власти за разрешением проведения крестного хода от храма на реку Дон. В 1932 году Старо-Казанский храм упоминается в документах как действующий и принадлежавший общине так называемой «тихоновской» ориентации. В это время в нём служили отец Николай Преображенский и бывший насельник Лебедянского Троицкого мужского монастыря иеромонах Феодосий (Седов). Богослужения в храме посещали и некоторые бывшие монахини Сезёновского и Троекуровского монастырей, проживавшие в Лебедяни после закрытия этих женских обителей в 1930 году.

После ареста в марте 1932 года отца Феодосия (Седова), сосланного вскоре в Северный край на три года за антисоветскую деятельность, а через год, в марте 1933 года, отца Николая Преображенского, старый собор получили в своё распоряжение обновленцы, поскольку священник Иван Вишневский, служивший до этого в обновленческом Ново-Казанском соборе, упоминается в документах 1933-1934 годах, как священник Старо-Казанской церкви.

Закрытие храма произошло во второй половине 1937 года после ареста обновленческого причта старого собора — священника М.Л. Виноградского и В.И. Мещерякова, а также диакона Н.П. Крылова.

Закрытие храма произошло во второй половине 1937 года после ареста обновленческого причта старого собора — священника М.Л. Виноградского и В.И. Мещерякова, а также диакона Н.П. Крылова.

После этого здание храма передали на баланс райбольнице, которая использовала его как склад. В дальнейшем старый собор также использовался местными властями для различных хозяйственных нужд, а в конце 1950-х — начале 1960-х годов в нём содержали скот перед отправкой его на бойню, чем не раз возмущался историк П.Н. Черменский, поскольку Старо-Казанский соборный храм был поставлен на учёт Главмузея как памятник архитектуры ещё в 1920-е годы. В одном из своих писем в декабре 1967 года историк писал: «На днях еду в Липецк на собрание по охране памятников истории и культуры. У нас такое безобразие продолжается. Лет 5-6 назад горсовет отдал церковь старого собора больнице. А главный её врач развёл в ней свиней, и мы бессильны выгнать их из церкви».

Решением Липецкого облисполкома от 2.11.1971 г. № 874 Казанская церковь вновь внесена в списки памятников архитектуры (объект № 4800078000). Здание храма по-прежнему находилось на балансе лебедянской районной больницы, расположенной вблизи. Однако «хозяевам» не было особенного дела до памятника, да и средств на поддержание здания в достойном состоянии никто бы больнице не выделил, поэтому к началу 1980-х годов старый Казанский собор практически полностью лишился кровли, что грозило его постепенным разрушением.

Решением Липецкого облисполкома от 2.11.1971 г. № 874 Казанская церковь вновь внесена в списки памятников архитектуры (объект № 4800078000). Здание храма по-прежнему находилось на балансе лебедянской районной больницы, расположенной вблизи. Однако «хозяевам» не было особенного дела до памятника, да и средств на поддержание здания в достойном состоянии никто бы больнице не выделил, поэтому к началу 1980-х годов старый Казанский собор практически полностью лишился кровли, что грозило его постепенным разрушением.

Лишь в 1985-1986 годах на памятнике силами местной строительной организации начались восстановительные работы, но далее установки деревянных лесов и устройства новой кровли из оцинкованного железа дело, к сожалению, не пошло. Планировалась и реставрация росписей конца XVIII столетия, сохранившихся в интерьере храма, но в конце 1980-х годов все работы на памятнике и вовсе остановились.

Наши дни

В настоящее время Старо-Казанский собор, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, используется приходом Ново-Казанского собора, силами которого в 2008 г. на храме заменена кровля, но богослужения в нём пока не возобновлены, а впереди предстоит ещё провести целый комплекс реставрационных работ.

Священники и церковнослужители Казанского храма:

Иванов Феодор, 1702-1710, священник

Евсевьев Димитрий, 1703-1716, священник

Евсевьев Феодор, 1703-1716, священник

Моисеев Мартын, упомин. 1716, священник

Стефан, упомин. 1747, священник

Попов Иоанн Иоаннович, 1772-1777, священник

Захаревский Иоанн Алексеевич, 1775-1785, священник

Хлевенский Феодор, 1786-1796, священник

Проскурин Михаил, упомин. 1796, священник

Нигровский Наум Стефанович, 1787-1790, священник

Артемонов Иоанн, 1793-1814, священник

Казмин Аристарх Львович, 1796-1836, священник

Иванов Максим, 1804-1835, священник

Кузмин Иоанн Степанович, 1814, священник

Марков Тимофей, 1815-1818, священник

Казанский Федот Федотович, 1819-1836, священник

Щепотский Иоанн Амплиевич (Алексеевич), 1837-1859, священник

Казанский Феодор, 1859, священник

Добротворцев Михаил Георгиевич (Егорович), 1859-1904, священник

Синцеров Димитрий Васильевич, 1904-1932, священник

Преображенский Николай Иоаннович, 1932-1933, священник

Феодосий (Седов), 1929-1932, иеромонах

Вишневский Иоанн Павлович, 1933-1934 (с 1922 в обновленч. расколе), священник

Виноградский Михаил Лукич, 1936-1937 (в обновленческом расколе), священник

Мещеряков Василий Иванович, 1935-1937 (в обновленческом расколе), священник

Григорьев Симеон, 1786-1808, диакон

Иванов Борис, 1794, диакон

Гаврилов Пётр, 1806-1811, диакон

Казмин Стефан Львович, 1809-1824, диакон

Ракитин Иоанн Гаврилович,1813-1820, диакон

Каменский Иоанн Яковлевич, 1823-1836, диакон

Казмин Василий Стефанович, 1825-1836, диакон

Прозоровский Иоанн Афанасьевич, 1837-1865, диакон

Андреев Стефан Яковлевич, 1866-1889, диакон

Вельский Николай Тимофеевич, 1896-1911, диакон

Агафонов Матвей Матвеевич, 1912-1913, диакон

Ларин Георгий, 1914, диакон

Штанкин Александр Феодорович, 1914-1918, диакон

Крылов Николай Петрович, 1936-1937 (в обновленческом расколе, 1886 г.р., постановлением тройки УНКВД по Воронежской обл. от 05.10.37 по ст. 58-10, 58-11 приговорен к 10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Липецкого обл. суда от 26.10.57 года), диакон

Алексеев Степан, 1786, дьячок

Емельянов Тихон, 1819-1835, дьячок

Михайлов Антон, 1819-1836, дьячок

Петров Константин, 1827-1832, дьячок

Сокольский Матвей Алексеевич, 1835-1849, дьячок

Жданов Александр Иванович, 1837-1843, дьячок

Жданов Алексей Александрович, 1845-1863, дьячок

Красивский Иван Ефимович, 1849, дьячок

Лакедемонский Иван Алексеевич, 1864-1878, дьячок

Иванов Пётр Васильевич, 1879-1885, дьячок

Протасов Тит Моисеевич, 1703-1710, пономарь

Семёнов Николай, 1819, пономарь

Иванов Николай, 1823-1834, пономарь

Павлов Николай, 1834, пономарь

Сокольский Матвей Алексеевич, 1823-1835, пономарь

Егоров Стефан, 1849, пономарь

Левитов Александр Петрович, 1849, пономарь

Казмин Афанасий Антонович, 1837-1849, пономарь

Никольский Александр Иосифович, 1851-1862, пономарь

Иванов Пётр Васильевич, 1863-1878, пономарь

Иванов Пётр Васильевич, 1886-1900, псаломщик

Добросердов Сергей Фёдорович, 1900-1907, псаломщик

Добров Аркадий, 1908-1910, псаломщик

Никольский Василий, 1912-1915, псаломщик

Сладкопевцев Виктор Владимирович, 1915-1917, псаломщик

Огарков Сергей Михайлович, 1936-1937 (в обновленческом расколе), псаломщик.

Новости епархии

9 февраля 2025 года в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ прошел Х Московский детский фестиваль звонарей. Его организовал Даниловский колокольный центр совместно с приходом университетского храма. В этот раз колокольный концерт собрал наибольшее за все годы число участников – 67 юных звонарей из Москвы, Московской области, Сортавалы, Иваново, Самары, Череповца, Воронежа, Липецкой области, ...

The post Х Московский детский фестиваль звонарей first appeared on Елецкая епархия.

В Православной гимназии свт.Тихона Задонского состоялось заседание методического объединения учителей-предметников и классных руководителей по теме: «Новомученики и исповедники Церкви Русской. Крестный путь Патриарха Тихона (Белавина)». Жизненный подвиг великого иерарха, принявшего исповеднический венец в годы безбожной власти, осветили с различных сторон педагоги гимназии Р.Н. Иванов, С.В. Васильева, А.В. Бутова, Т.А. Соболева. Осмысление событий минувшей эпохи происходило ...

The post В Православной гимназии прошло мероприятие, посвященное 100-летию блаженной кончины свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси first appeared on Елецкая епархия.

В рамках Фестиваля епархиальных детских театральных постановок «Летучий корабль» 16 февраля в 13.00 в Духовно-просветительском центре Елецкой Епархии состоится театрализованная постановка «Дети войны», в которой примут участие воспитанники воскресных школ Елецкого района. Театрализованная постановка «Дети войны» посвящена детям времен Великой Отечественной войны. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Совсем юные, едва ...

The post Анонс литературно-музыкальной постановки Елецкого районного благочиния «Дети войны» first appeared on Елецкая епархия.

С 31 января по 2 февраля 2025 года в городе Москве проводился заключительный этап ХХI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, организованный Фондом сохранения наследия Д.И. Менделеева. На конкурс были приглашены более 1500 участников из 63 регионов России, участники были распределены по 26 секциям в зависимости от направления исследования. Работы финалистов охватывали широкий спектр ...

The post ХХI Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева first appeared on Елецкая епархия.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отметили в Становом. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Памятный митинг состоялся у Братской могилы в Становом. Участие в нём приняли настоятель Свято-Введенского храма ...

The post День воинской славы в Становом first appeared on Елецкая епархия.

Идет загрузка ...

Идет загрузка ...